航空零件精密加工是航空制造产业链的关键环节,其加工对象多为钛合金、高温合金等难加工材料,且结构复杂(如发动机叶片的复杂曲面、机匣的薄壁镂空结构),对尺寸精度(通常要求 ±0.001mm 以内)、表面质量(表面粗糙度 Ra≤0.8μm)及加工效率的要求远超普通精密制造。传统工艺优化依赖人工经验,存在参数调试周期长、质量波动大、资源浪费严重等问题,难以适配航空制造 “高精度、高可靠性、高效率” 的发展需求。而人工智能(AI)与大数据技术的融合应用,通过对加工全流程数据的采集、分析与建模,实现了工艺参数的智能优化、质量缺陷的精准预测及生产资源的动态调配,为航空零件精密加工工艺突破提供了全新路径。本文将系统剖析 AI 与大数据在工艺优化中的核心应用场景,结合实际案例验证技术成效,并探讨未来发展趋势。

一、航空零件精密加工的工艺特性与传统优化痛点

航空零件精密加工的特殊性,决定了其工艺优化面临多重挑战,而传统模式的局限性进一步放大了这些问题,成为制约生产效率与质量稳定性的关键瓶颈。

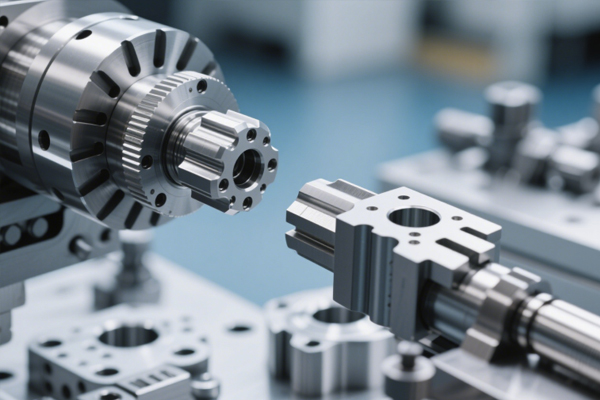

从工艺特性来看,航空零件加工呈现 “三高” 特征:一是材料加工难度高,钛合金、高温合金等材料具有高强度、高硬度、低导热系数的特点,切削过程中易产生高温(局部温度可达 1000℃以上),导致刀具磨损快(寿命通常仅 80-120 分钟),且易出现加工硬化现象;二是结构复杂度高,发动机叶片、整体叶盘等零件多为复杂曲面或薄壁结构,需多轴联动加工(如五轴加工中心),刀具路径规划复杂,单次加工时间可达数小时甚至数十小时;三是精度要求高,零件尺寸公差需控制在微米级甚至亚微米级,形位公差(如平行度、同轴度)要求严苛,且需满足长期服役的可靠性(如疲劳寿命≥10⁴次循环)。

在传统工艺优化模式下,这些特性转化为显著痛点:首先是参数调试效率低,工艺参数(切削速度、进给量、背吃刀量)的确定依赖技术工人的经验积累,需通过 “试切 - 检测 - 调整” 的循环反复验证,单次调试周期可达 1-2 周,对于新型零件甚至更长;其次是质量稳定性差,加工过程中受机床精度衰减、刀具磨损、环境温度波动等变量影响,零件尺寸精度与表面质量易出现波动,某航空制造企业数据显示,传统模式下发动机叶片的精度超差率可达 5%-8%;最后是资源浪费严重,试切过程中产生的废品、刀具过度磨损导致的更换成本,以及设备闲置(因调试占用)带来的产能损失,使加工成本居高不下,部分复杂零件的材料利用率甚至不足 50%。

这些痛点的核心症结在于,传统优化模式无法有效处理加工过程中的多变量、强耦合关系,也难以实时捕捉动态变化的工艺数据,而 AI 与大数据技术恰好能通过数据驱动的方式,突破经验依赖的局限,实现工艺优化的精准化与智能化。

二、大数据:构建航空零件精密加工的 “数据底座”

大数据技术是 AI 应用的基础,其核心价值在于打破航空零件加工各环节的数据孤岛,实现全流程数据的整合与深度挖掘,为工艺优化提供精准的数据支撑。

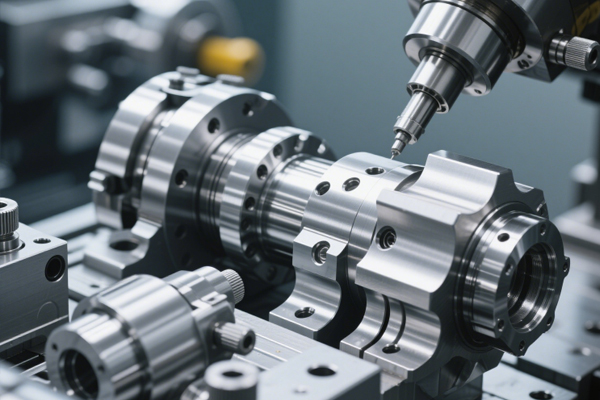

在数据采集层面,航空零件精密加工的数据源覆盖 “设备 - 刀具 - 工件 - 环境” 全要素。通过在加工设备上安装振动传感器、温度传感器、电流传感器,可实时采集主轴转速、切削力、加工温度等设备运行数据(采样频率可达 1000Hz 以上);在刀具上集成 RFID 标签或磨损监测传感器,可记录刀具使用寿命、磨损量等耗材数据;通过三坐标测量机、激光扫描测头,可获取工件的尺寸精度、表面粗糙度等质量数据;同时,环境温度、湿度等外部数据也通过温湿度传感器实时采集。这些数据通过工业互联网平台(如华为 FusionPlant、西门子 MindSphere)汇聚,形成包含数百万甚至数千万条记录的航空零件加工数据库。

在数据处理层面,需解决 “多源异构数据融合” 与 “数据质量提升” 两大问题。多源异构数据(如设备运行的时序数据、质量检测的结构化数据、零件图纸的非结构化数据)需通过数据清洗、格式转换、特征提取等步骤,转化为统一格式的结构化数据;针对数据中的噪声(如传感器干扰导致的异常值),采用基于统计的异常检测算法(如 Z-score 法、IQR 法)或机器学习算法(如孤立森林)进行过滤,确保数据准确率≥99.5%。此外,通过数据关联分析,可挖掘隐藏在数据背后的关联关系,例如某航空企业通过分析发现,当切削温度超过 850℃且主轴振动频率>500Hz 时,刀具磨损速度会提升 2 倍,这一发现为后续工艺参数优化提供了关键依据。

在数据存储与管理层面,采用 “边缘计算 + 云端存储” 的架构,将实时性要求高的数据(如设备运行数据)在边缘节点进行实时处理,减少数据传输延迟;将历史数据(如加工工艺参数、质量检测结果)存储在云端数据库(如 Hadoop 分布式文件系统),并通过数据加密、访问权限控制等措施,确保数据安全(符合航空行业的数据保密标准)。同时,建立数据追溯体系,为每一个零件赋予唯一的 “数据身份证”,记录从原材料加工到成品检测的全流程数据,便于后续工艺优化与质量追溯。

三、人工智能:驱动航空零件精密加工工艺优化的 “智能大脑”

基于大数据构建的数据底座,人工智能技术通过建模与预测,在工艺参数优化、质量缺陷预测、设备健康管理三大核心场景实现深度应用,推动航空零件加工从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型。

(一)工艺参数智能优化:实现 “精度 - 效率 - 成本” 平衡

航空零件加工工艺参数的优化目标是在保证精度与质量的前提下,最大化加工效率、最小化成本,这是一个多目标优化问题。传统方法难以找到最优参数组合,而 AI 算法通过对历史数据的学习,可高效求解这一复杂问题。

在粗加工阶段,优化目标以 “提升效率、降低刀具损耗” 为主,常用的 AI 算法包括遗传算法、粒子群优化算法。以发动机叶片粗加工为例,算法以切削速度、进给量、背吃刀量为优化变量,以加工时间最短、刀具磨损量最小为目标函数,通过对历史加工数据(包含数千组工艺参数与对应结果)的学习,生成最优参数组合。某航空企业应用遗传算法优化后,叶片粗加工时间从 8 小时缩短至 5 小时,刀具使用寿命从 100 分钟延长至 150 分钟。

在精加工阶段,优化目标聚焦 “保证高精度与表面质量”,多采用深度学习算法(如卷积神经网络 CNN、循环神经网络 RNN)。以整体叶盘精加工为例,CNN 算法通过学习大量 “工艺参数 - 质量指标” 的对应数据,建立工艺参数与叶盘曲面轮廓度、表面粗糙度之间的映射模型,可根据目标质量要求(如曲面轮廓度≤0.001mm、表面粗糙度 Ra≤0.4μm),反向输出最优工艺参数。同时,考虑到加工过程中的动态变化(如刀具磨损导致的参数偏差),采用在线学习算法,实时根据新采集的加工数据更新模型,确保参数优化的动态适应性。某航空发动机企业应用该技术后,整体叶盘精加工的精度达标率从 92% 提升至 99.2%,表面缺陷率从 6% 降至 1.5%。

此外,针对新型航空零件(无历史加工数据),采用迁移学习算法,将相似零件的加工数据与工艺知识迁移到新零件的工艺优化中,大幅缩短参数调试周期。例如,某企业在加工新型钛合金机匣时,通过迁移学习借鉴相似机匣的加工数据,将参数调试周期从 2 周缩短至 3 天,试切废品率从 15% 降至 3%。

(二)质量缺陷预测与溯源:实现 “事前预防 - 事中干预 - 事后追溯”

航空零件加工的质量缺陷(如尺寸超差、表面振纹、微裂纹)不仅影响零件性能,还可能导致严重的安全事故,因此需实现 “全流程质量管控”。AI 技术通过构建质量预测模型,可在加工过程中实时预测缺陷风险,并快速定位缺陷根源。

在质量缺陷预测方面,基于机器学习算法(如支持向量机 SVM、随机森林、梯度提升树 XGBoost)构建预测模型。以发动机叶片表面振纹预测为例,模型以切削力、主轴振动频率、加工温度等实时数据为输入特征,以 “是否产生振纹” 为输出标签,通过对历史缺陷数据的训练,可实时预测振纹产生的概率(预测准确率≥95%)。当预测概率超过设定阈值(如 80%)时,系统自动发出预警,并推荐调整方案(如降低切削速度 5%、优化刀具路径),实现 “事中干预”。某航空企业应用该系统后,叶片表面振纹缺陷率从 7% 降至 1.2%,避免了大量废品产生。

在缺陷溯源方面,采用因果推断算法(如贝叶斯网络)分析质量缺陷与工艺参数、设备状态、材料特性之间的因果关系,而非简单的相关性。例如,当某批次零件出现尺寸超差时,通过贝叶斯网络分析发现,“主轴温度超过 60℃” 与 “进给量偏差>0.02mm/r” 是导致超差的主要原因(置信度>90%),技术人员可据此针对性调整冷却系统与进给机构,从根源解决问题。此外,结合大数据的追溯体系,可快速定位产生缺陷的具体工序、设备与操作人员,为后续工艺改进提供依据。

(三)设备健康管理:实现 “预测性维护 - 产能最大化”

航空零件加工设备(如五轴加工中心)是高价值资产,其精度衰减与故障停机将直接影响生产进度与加工质量。AI 技术通过设备健康管理,可实现 “预测性维护”,减少非计划停机时间。

在设备健康状态监测方面,基于深度学习算法(如长短期记忆网络 LSTM、门控循环单元 GRU)构建设备剩余寿命(RUL)预测模型。以主轴健康管理为例,模型通过分析主轴转速、振动、温度等时序数据,学习主轴在不同健康状态下的数据特征,可预测主轴的剩余使用寿命(预测误差≤5%)。当剩余寿命达到设定阈值时,系统自动生成维护计划,避免 “过维护”(提前维护导致的设备闲置)与 “欠维护”(故障后维护导致的停机)。某航空企业应用该技术后,主轴非计划停机时间从每月 48 小时缩短至 12 小时,设备利用率从 75% 提升至 90%。

在设备精度补偿方面,通过 AI 算法实时补偿设备精度衰减。例如,机床导轨因长期使用出现磨损,导致定位精度下降,通过安装激光干涉仪实时采集导轨定位误差数据,采用神经网络算法建立误差补偿模型,实时调整数控系统的指令,补偿导轨磨损带来的精度偏差。某企业应用该技术后,机床定位精度从 ±0.003mm 恢复至 ±0.001mm,确保了零件加工精度的稳定性。

四、实际应用案例与成效验证

(一)某航空发动机企业:AI 驱动整体叶盘加工工艺优化

该企业加工钛合金整体叶盘时,面临 “加工效率低、刀具磨损快、精度波动大” 的问题,通过引入 AI 与大数据技术,构建了 “数据采集 - 模型训练 - 参数优化 - 质量预测” 的全流程优化体系:

数据采集:在五轴加工中心上安装 12 个传感器,实时采集切削力、主轴温度、振动频率等 20 项数据,同时通过三坐标测量机采集叶盘的尺寸精度、表面粗糙度等质量数据,形成包含 50 万条记录的数据库;

模型构建:采用遗传算法优化粗加工参数,将加工时间从 12 小时缩短至 8 小时,刀具寿命从 90 分钟延长至 140 分钟;采用 CNN 算法优化精加工参数,建立 “工艺参数 - 质量指标” 映射模型,精度达标率从 90% 提升至 99%;

质量预测:基于随机森林算法构建表面缺陷预测模型,实时预测微裂纹、振纹等缺陷风险,缺陷率从 8% 降至 1.8%;

设备管理:采用 LSTM 算法预测主轴剩余寿命,非计划停机时间减少 60%,设备利用率提升 15%。

通过该体系,企业整体叶盘加工效率提升 50%,成本降低 30%,质量合格率稳定在 99% 以上,满足了航空发动机的高可靠性要求。

(二)某航空结构件企业:大数据与 AI 融合的工艺追溯与优化

该企业加工大型航空结构件(如机身框架)时,因零件尺寸大(长度可达 10 米)、加工周期长(超过 30 天),传统工艺优化难以应对多变量影响,通过大数据与 AI 融合应用实现突破:

数据整合:通过工业互联网平台整合设备运行数据、工艺参数数据、质量检测数据、环境数据,形成结构化的工艺数据库,并建立全流程数据追溯体系;

关联分析:通过大数据分析发现,环境温度每波动 1℃,零件尺寸偏差会增加 0.0005mm,据此优化车间恒温系统(温度控制精度提升至 ±0.5℃);

AI 优化:采用迁移学习算法,借鉴相似结构件的加工数据,将新型结构件的参数调试周期从 3 周缩短至 5 天,试切废品率从 20% 降至 4%;

质量溯源:通过贝叶斯网络实现缺陷快速溯源,某批次结构件出现的焊接变形问题,在 2 小时内定位至 “焊接电流波动” 与 “冷却速度过快”,及时调整工艺后问题得到解决。

应用后,企业大型结构件的加工周期缩短 40%,质量缺陷率降低 75%,大幅提升了市场响应速度与产品竞争力。

五、未来发展趋势与实施建议

随着 AI 与大数据技术的不断迭代,航空零件精密加工工艺优化将向 “更高精度、更全场景、更深度融合” 方向发展。未来,数字孪生技术将与 AI、大数据深度结合,构建 “虚拟加工 - 物理验证 - 实时优化” 的闭环体系,实现加工过程的全要素仿真与动态优化;生成式 AI 技术将应用于工艺参数与刀具路径的自动生成,进一步减少人工干预;同时,联邦学习技术的引入,可在保护数据安全的前提下,实现多企业间的工艺知识共享,推动整个航空制造行业的工艺水平提升。

对于航空制造企业,在实施 AI 与大数据驱动的工艺优化时,需注意以下三点:一是夯实数据基础,确保数据采集的全面性与准确性,建立标准化的数据管理体系,这是后续 AI 应用的前提;二是注重人才培养,培养兼具航空制造知识、大数据分析能力与 AI 算法应用能力的复合型人才,避免 “技术与业务脱节”;三是循序渐进推进,从单一工艺环节(如某类零件的参数优化)入手,积累经验后逐步扩展至全流程优化,降低技术应用风险。

人工智能与大数据技术的融合应用,为航空零件精密加工工艺优化提供了全新的技术路径,通过数据驱动的方式,突破了传统经验依赖的局限,实现了 “精度提升、效率提高、成本降低、质量稳定” 的多重目标。在航空制造向 “智能制造” 转型的背景下,AI 与大数据将成为提升航空零件加工核心竞争力的关键引擎,不仅推动企业降本增效,更助力我国航空制造产业向高端化、自主化方向发展,为航空强国建设提供坚实的技术支撑。