在航空制造领域,零件加工精度的每一次提升,都直接推动着航空装备性能的跨越式发展。从早期航空零件的毫米级加工精度(公差 ±0.1-1mm),到现代先进航空发动机、航电系统中核心零件的微米级精度要求(公差 ±1-10μm),这一跨越不仅是数字上的变化,更是对加工技术、设备性能、材料处理、质量控制等全链条体系的极致挑战。微米级精度的实现,能够大幅降低航空零件的配合间隙(如发动机转子叶片与机匣的间隙可从毫米级降至微米级),减少气流损失,提升发动机推重比与燃油效率;同时,还能增强零件结构稳定性与疲劳寿命,为航空装备的高可靠性、长寿命运行提供核心支撑。本文将系统剖析航空零件精密加工从毫米级迈向微米级过程中的关键工艺瓶颈,并提出针对性的突破路径,为航空制造企业与科研机构提供参考。

一、“毫米级到微米级” 跨越的核心价值:航空装备性能的 “精度革命”

航空装备对零件精度的要求远高于普通机械产品,微米级加工精度的实现,为航空装备带来多维度性能提升。在航空发动机领域,高压涡轮叶片的叶型加工精度从毫米级(叶型轮廓公差 ±0.2mm)提升至微米级(±5μm),可使叶片与机匣的径向间隙减少 0.1mm 以上,发动机热效率提升 3%-5%,燃油消耗率降低 2%-3%;同时,叶片榫头与轮盘榫槽的微米级配合精度(公差 ±3μm),能减少榫接部位的应力集中,使叶片疲劳寿命延长 20% 以上。

在航电系统与导航设备领域,惯性导航系统中的陀螺转子、光学传感器中的反射镜等核心零件,需实现微米级甚至亚微米级(±0.1-1μm)的加工精度。例如,陀螺转子的圆度误差从 0.1mm(毫米级)降至 0.001mm(微米级),可使惯性导航系统的漂移率从 0.1°/h 降至 0.001°/h,大幅提升飞机的导航精度与飞行稳定性。

此外,在飞机结构件领域,机身框架、机翼主梁等大型薄壁零件的微米级加工精度(如平面度公差 ±8μm/m),能减少零件装配时的强制变形,降低机身结构应力,提升飞机的抗疲劳性能与飞行安全性。可以说,“毫米级到微米级” 的精度跨越,是航空装备从 “可用” 向 “高性能、高可靠、长寿命” 升级的核心驱动力。

二、航空零件精密加工 “毫米级到微米级” 跨越的关键工艺瓶颈

从毫米级加工精度迈向微米级,并非简单的 “精度数值降低”,而是需要突破加工过程中多维度的技术瓶颈,这些瓶颈涉及加工设备、材料特性、工艺控制、环境干扰等多个方面,具体可归纳为以下四类:

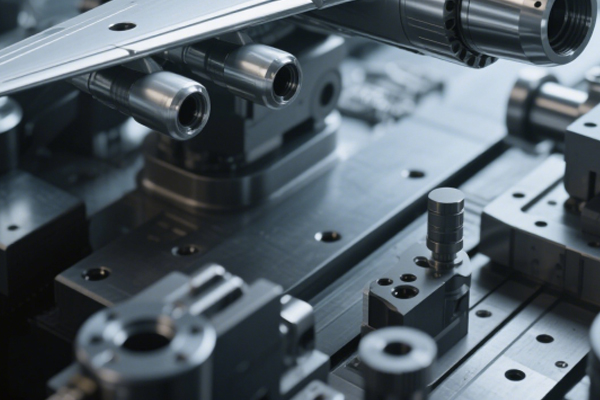

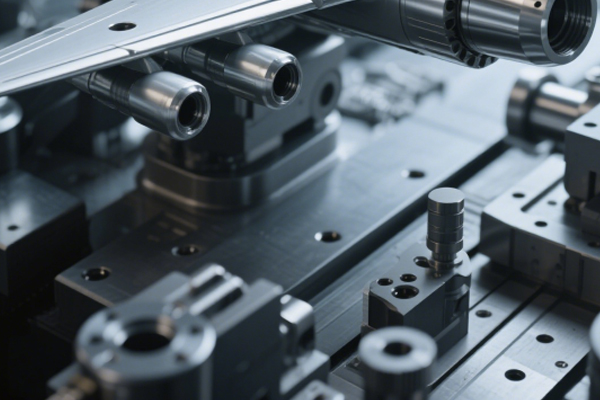

(一)加工设备精度与稳定性瓶颈:微米级精度的 “硬件基础缺失”

加工设备是实现微米级精度的核心载体,而当前部分航空制造企业使用的传统加工设备(如普通数控铣床、车床),在精度与稳定性上难以满足微米级加工需求。一方面,设备本身的几何精度不足:例如,传统数控机床的定位精度通常为 0.01-0.05mm(10-50μm),重复定位精度为 0.005-0.02mm(5-20μm),无法达到微米级加工所需的定位精度(≤5μm)与重复定位精度(≤2μm);设备主轴的径向跳动与轴向窜动(传统主轴通常为 0.005-0.01mm),会导致加工表面出现波纹度误差,影响零件精度。

另一方面,设备运行稳定性不足:加工过程中,设备床身的振动(如切削力引起的床身变形、主轴高速旋转产生的振动)会直接传递至刀具与工件,导致加工误差增大。例如,在航空发动机叶片的铣削加工中,若设备床身振动幅度超过 5μm,会使叶片叶型轮廓误差超出 ±5μm 的要求;同时,设备在长时间运行过程中,电机发热、导轨磨损等因素会导致设备精度漂移(如每运行 8 小时精度漂移可达 3-5μm),进一步加剧加工误差。

(二)难加工材料的切削工艺瓶颈:微米级精度的 “材料阻碍”

航空零件多采用钛合金、高温合金(如 GH4169)、复合材料等难加工材料,这些材料的理化特性(高强度、高硬度、高韧性、低导热性)给微米级加工带来巨大挑战。首先,难加工材料的切削力大:例如,加工钛合金时的切削力比加工普通钢件高 30%-50%,大切削力会导致刀具变形(如硬质合金刀具在切削钛合金时的变形量可达 2-3μm),进而引发加工尺寸误差;同时,大切削力还会使工件产生弹性变形(如薄壁高温合金零件的切削变形量可达 5-8μm),无法保证微米级精度。

其次,难加工材料的切削温度高:由于材料导热性差,切削热量集中在刀具刃口附近,温度可达 800-1200℃,高温会导致刀具磨损加剧(如陶瓷刀具加工高温合金时,每加工 100 件零件刀具磨损量可达 5-10μm),刀具磨损后会使加工表面粗糙度增大(从 Ra 0.8μm 升至 Ra 3.2μm),且尺寸精度难以控制;此外,高温还可能导致工件表面产生热损伤(如氧化、微裂纹),影响零件的疲劳性能。

最后,难加工材料的切屑控制难:钛合金、高温合金等材料的切屑韧性大,易形成 “长卷屑”,切屑与工件表面摩擦会造成表面划伤(划伤深度可达 2-5μm),破坏微米级加工表面质量。

(三)加工过程动态误差控制瓶颈:微米级精度的 “实时干扰”

在微米级加工中,加工过程的动态误差(如切削振动、热变形、刀具磨损)对精度的影响被大幅放大,而传统的 “固定参数加工” 模式难以实时控制这些动态误差,成为精度跨越的重要瓶颈。一方面,切削振动的动态干扰:加工过程中,刀具与工件的振动(如颤振)会导致切削深度、进给量产生微小波动(波动幅度可达 1-3μm),进而使加工尺寸出现偏差。例如,在航空发动机燃烧室的精密镗孔加工中,若出现颤振,孔的圆度误差会从 2μm 增至 8μm,超出微米级精度要求。

另一方面,热变形的动态影响:加工过程中的切削热、设备散热、环境温度变化等因素,会导致工件与刀具产生热变形。例如,加工航空铝合金薄壁件时,切削热会使工件温度升高 5-10℃,由于铝合金的线膨胀系数较大(23.1×10⁻⁶/℃),工件会产生 0.01-0.02mm(10-20μm)的热变形;刀具的热变形(如高速钢刀具在切削过程中的热伸长量可达 3-5μm)也会直接导致加工尺寸误差。

此外,刀具磨损的动态累积:在长时间连续加工中,刀具磨损量会逐渐累积(如金刚石刀具加工铝合金时,每加工 1000 件零件磨损量可达 1-2μm),若不及时补偿,磨损量会直接转化为加工尺寸误差,使零件精度从微米级回落至毫米级。

(四)微米级测量与质量控制瓶颈:精度验证的 “最后一公里”

实现微米级加工精度,不仅需要精准的加工过程,还需要可靠的微米级测量与质量控制手段,而当前部分测量技术与设备难以满足这一需求。首先,测量设备精度不足:传统的接触式测量设备(如百分表、千分尺)的测量精度通常为 0.001mm(1μm),但在测量大型航空零件(如机翼主梁,长度可达 10m 以上)时,由于测量基准误差、测量力引起的零件变形等因素,实际测量误差会增至 3-5μm,无法准确验证微米级加工精度;非接触式测量设备(如激光干涉仪、三坐标测量机)虽能达到微米级测量精度(如三坐标测量机的测量精度可达 ±1.5μm),但设备价格高昂(单价可达数百万元),且测量效率低(测量一个复杂航空零件需 2-4 小时),难以满足大批量生产的质量控制需求。

其次,测量数据的实时性与关联性不足:传统测量多为 “离线测量”(加工完成后将零件送至测量室检测),无法实时反馈加工误差并调整加工参数,若发现零件超差,已造成批量浪费;同时,测量数据与加工过程数据(如切削参数、设备状态)缺乏关联性,难以追溯误差产生的原因,无法为工艺优化提供精准依据。

最后,微观表面质量检测缺失:微米级加工不仅要求尺寸精度达标,还需保证微观表面质量(如表面粗糙度 Ra≤0.4μm、无微观裂纹),而传统测量设备(如粗糙度仪)只能检测表面粗糙度,无法检测微观裂纹(如深度≤1μm 的裂纹),导致部分存在微观缺陷的零件流入后续装配环节,埋下安全隐患。

三、航空零件精密加工 “毫米级到微米级” 跨越的突破路径

针对上述工艺瓶颈,需从设备升级、工艺创新、智能控制、测量技术革新四个维度构建突破体系,系统性推动航空零件加工精度从毫米级迈向微米级。

(一)设备升级:打造微米级加工的 “硬件基石”

突破设备精度与稳定性瓶颈,需从设备设计、核心部件研发、装配调试三个环节入手。首先,研发高精度数控加工设备:采用 “granite 花岗岩床身” 替代传统铸铁床身,花岗岩具有热稳定性好(线膨胀系数仅为 0.5×10⁻⁶/℃,是铸铁的 1/5)、减震性强的特点,可将设备床身的振动幅度控制在 1μm 以内;同时,配备 “直驱式主轴” 与 “线性电机进给系统”,直驱式主轴的径向跳动与轴向窜动可控制在 0.5μm 以内,线性电机进给系统的定位精度可达 ±1μm,重复定位精度可达 ±0.5μm,满足微米级加工的运动精度需求。

其次,优化设备热管理系统:在设备主轴、电机、导轨等发热部件附近设置 “恒温冷却系统”,通过冷却液循环控制部件温度波动在 ±0.5℃以内;在设备外部搭建 “恒温加工车间”(温度控制在 20±0.5℃,湿度控制在 40%-60%),减少环境温度变化对设备精度的影响;此外,采用 “热误差补偿技术”,通过传感器实时监测设备各部件的温度,利用算法计算热变形量,并自动调整加工参数(如进给量、切削深度),补偿热变形误差(可将热变形误差从 10-20μm 降至 1-2μm)。

最后,强化设备装配与调试精度:采用 “精密装配工艺”(如激光干涉仪校准、扭矩扳手精确控制螺栓预紧力),确保设备各部件的装配精度(如导轨平行度误差≤1μm/m);在设备出厂前进行 “长时间稳定性测试”(连续运行 72 小时,监测精度漂移),并根据测试结果进行精度补偿,确保设备在长时间运行中精度漂移≤1μm。

(二)工艺创新:破解难加工材料的 “切削难题”

针对难加工材料的切削瓶颈,需从刀具材料、切削参数优化、加工方式创新三个方面突破。首先,研发高性能刀具材料:采用 “超细晶粒硬质合金”(晶粒尺寸≤0.5μm)、“立方氮化硼(CBN)”、“金刚石涂层刀具” 等材料,提升刀具的硬度与耐磨性。例如,CBN 刀具的硬度可达 HV 3000 以上,加工高温合金时的刀具磨损量比传统硬质合金刀具降低 70% 以上(每加工 100 件零件磨损量≤2μm);金刚石涂层刀具(涂层厚度 3-5μm)加工铝合金时,表面粗糙度可控制在 Ra 0.2μm 以内,且刀具寿命延长 5-10 倍。

其次,优化切削参数与冷却方式:采用 “高速精密切削” 技术,通过提高切削速度(如加工钛合金时切削速度从 50m/min 提升至 150m/min)、降低切削深度(从 0.5mm 降至 0.1mm)与进给量(从 0.1mm/r 降至 0.02mm/r),减少切削力与切削热(可使切削力降低 20%-30%,切削温度降低 100-200℃),进而减少刀具变形与工件热变形;同时,采用 “高压冷却技术”(冷却压力可达 10-30MPa),通过高压冷却液精准喷射至刀具刃口,及时带走切削热量,抑制刀具磨损,并破坏切屑形成过程,实现 “断屑控制”(可将长卷屑转化为短屑,避免划伤工件表面)。

最后,创新加工方式:对于复杂航空零件(如发动机叶片、整体叶盘),采用 “五轴联动精密加工” 技术,通过多轴协同运动,减少刀具路径的拐点,避免切削力突变,提升加工表面质量(叶型轮廓误差可控制在 ±3μm 以内);对于薄壁零件(如航空发动机燃烧室),采用 “刚性工装夹持 + 低速进给” 工艺,刚性工装可减少工件切削变形(变形量从 5-8μm 降至 1-2μm),低速进给可降低颤振风险,确保薄壁零件的尺寸精度与表面质量。

(三)智能控制:实现加工过程的 “动态误差补偿”

突破加工过程动态误差控制瓶颈,需借助物联网、人工智能、传感器技术,构建 “实时监测 - 动态补偿 - 闭环控制” 的智能加工系统。首先,搭建多传感器实时监测网络:在加工设备上安装 “振动传感器”(监测刀具与工件的振动幅度,精度可达 0.1μm)、“温度传感器”(监测切削区域温度,精度可达 ±0.1℃)、“刀具磨损传感器”(通过声发射、电流信号监测刀具磨损量,精度可达 0.5μm),实时采集加工过程中的动态数据,并传输至智能控制平台。

其次,开发 AI 动态误差补偿算法:基于采集的动态数据,利用机器学习算法(如神经网络、支持向量机)建立 “误差预测模型”,实时预测切削振动、热变形、刀具磨损引起的加工误差;根据误差预测结果,自动生成 “补偿参数”(如调整主轴转速、进给量、刀具位置),并下发至数控系统,实现动态误差补偿。例如,当振动传感器监测到颤振幅度超过 2μm 时,AI 算法可自动降低进给量 10%-15%,使颤振幅度控制在 1μm 以内;当刀具磨损传感器监测到磨损量达到 1.5μm 时,自动补偿刀具位置,确保加工尺寸精度。

最后,构建加工 - 测量闭环控制体系:将在线测量设备(如集成在机床上的激光测头,测量精度可达 ±1μm)与智能控制平台联动,在加工过程中实时测量工件尺寸,将测量数据与设计尺寸进行对比,若发现尺寸偏差(如偏差超过 2μm),智能控制平台立即调整加工参数,直至尺寸精度达标。例如,在航空发动机转子的精密车削加工中,每加工完一个工序,激光测头自动测量转子的圆度与圆柱度,若圆度误差为 3μm(超出 ±2μm 的要求),系统自动调整刀具补偿值,下一个工序的圆度误差可降至 1.5μm 以内。

(四)测量技术革新:打通微米级质量控制的 “最后一公里”

突破微米级测量与质量控制瓶颈,需从测量设备研发、测量流程优化、微观检测技术三个方面入手。首先,研发高精度、高效率测量设备:开发 “大型零件高精度三坐标测量机”(测量范围可达 15m×5m×3m,测量精度可达 ±2μm),满足大型航空结构件的微米级测量需求;研发 “在线激光干涉测量系统”(集成在加工机床上,测量速度可达 1000 点 / 秒),实现加工过程中的实时测量,测量效率比离线测量提升 5-10 倍;同时,降低高精度测量设备的成本(如通过国产化替代,将三坐标测量机单价从数百万元降至百万元以内),推动其在中小航空制造企业的普及。

其次,构建 “实时测量 - 数据追溯 - 工艺优化” 联动体系:将测量设备与 MES(制造执行系统)、CAD/CAM 系统互联互通,测量数据实时上传至 MES 系统,形成 “零件 - 加工参数 - 测量结果” 的追溯链条,若发现零件超差,可快速定位误差原因(如切削参数不当、设备精度漂移);同时,将测量数据与 CAD 模型对比,生成 “误差分析报告”,为工艺优化提供依据(如根据叶型轮廓误差数据,调整五轴加工的刀具路径)。

最后,发展微观表面质量检测技术:采用 “原子力显微镜(AFM)” 检测零件的微观表面形貌(分辨率可达 0.1nm),可发现深度≤0.5μm 的微观裂纹;采用 “激光共聚焦显微镜” 检测表面粗糙度与微观缺陷(如划痕、凹陷),检测精度可达 Ra 0.01μm;同时,开发 “微观缺陷自动识别算法”,通过图像识别技术自动检测微观缺陷,并判断缺陷是否合格,避免人工检测的